滋賀県の言葉は、大きく京都の影響を受けています。滋賀県の方言は、琵琶湖を中心にして湖北方言、湖東方言、湖西方言、湖南方言の4つに分かれます。琵琶湖南西部の湖南地方では京都の影響が強く、湖東、湖西と北の湖北地方に行くほどその影響は薄れ、独自の表現が増えてきます。

かつて「近江の国」と呼ばれた滋賀県では、近江商人が全国で活躍していました。彼らが商売を通じて得た知恵や教訓は、ことわざや掛け軸として残り、現代にも滋賀弁と共に伝わっています。滋賀県民のあいさつ「おきばりやす」は、この商人たちによって広められ、今も使われています。

滋賀県の方言には敬語表現が多いです。湖北方言や湖西方言の一部では、「来られる」「見られる」を「〜(や)んす」を使って「きゃんす」「見やんす」と言います。湖南・湖東方言では、「〜やる」を使い、「来やる」「見やる」などと言います。また、古語が方言として残っている言葉もあり、「憂い」から来た「ういなー(悪いね)」のような言葉が使われています。

今回は、そんな滋賀県の有名な方言一覧を五十音順にご紹介します。

関西地方の方言をまとめてご覧になりたい方は、「関西地方(近畿地方)の方言一覧」をご覧下さい。

当サイトの逆引き検索は、「全国方言一覧検索」をご覧下さい。

目次

はじめに:滋賀県の有名な方言といえばコレ!

滋賀県の方言では、「〜へんた」という独特の語尾があります。これは、「〜しなかった」という意味で使われます。例えば、「食べへんた」と言うと、標準語でいう「食べなかった」という意味になります。

滋賀県の方言を一覧でご紹介する前に、まずは滋賀県の有名な方言をご紹介します。

ほっこり おせんどさん

おつかれさまでした

おしまいやす

こんばんは

おきばりやす

「おきばりやす」とは、昼間に出会った人への挨拶で、「こんにちは」と同様に使用されます。この言葉には、働いている人に対する励ましや元気付けの意味が込められています。

ようおいんなぁー

ようこそいらっしゃいました

おーきに

ありがとう

あくさもくさ

洗いざらいのことです。洗いざらい調べ、洗いざらい話す。そんな潔い近江商人にふさわしい言葉ですね。

おせんどさんどしたなー

ごくろうさまでしたね

いってきやんせ

親しみをこめた敬語の表現で、「行ってきなさい」のことです。「気をつけていってきやんせ」などと使います。「やんす」「やんせ」は滋賀弁の特徴です。

はよ、もんできて

早く帰ってきて

うまくさい

おいしそうなにおいがする

おため わすれんようにな

お返し 忘れないようにね

おきらす

火を起こすことです。「起こす」が由来です。

にごはちに やっとけや

てきとうに しておけよ

そやほん

そうだね

きんまい

美しく立派なことです。非常に立派な飾り物を「きんまい飾り」と言ったりします。

てんこもり

山盛りのことです。「ご飯を茶碗に、てんこもり」などと使います。

ほな いんでこほん

じゃあ さようなら

まあまあ だしかいな

まあ まだ いいじゃないか

ほしばる

星がたくさんでていることです。

ごもく ちらばすな

ゴミ ちらかすな

じきに もんできんすほん

すぐに 帰ってくるよ

せんど

「せんど」は「千度」という意味で、物事の量や程度が非常に多いことを示します。この言葉は、仕事の労を称えたり、長い時間や期間を表す際に使用されるようになりました。

おせんどさん

おつかれさまでした

せんどぶりに会うた

久しぶりに会った

もうせんどしたで!

もう十分やったよ!

ほっこりする

疲れること

なんばん(湖西の方言)

とうもろこし

かたくま(湖西・湖南の方言)

肩車

こうらい(湖北の方言)

とうもろこし

かたうま(湖北・湖東の方言)

肩車

なんば(湖東・湖南の方言)

とうもろこし

「あ行」滋賀県の方言一覧

| 方言 | 意味 |

| あおつ | あおぐ |

| あっちべら | あちら |

| あんない | 味がない |

| いかい | サイズが大きい |

| いつも | 妹 |

| いぬ | 去る |

| いらう | 触る |

| ういなー | 悪いね |

| うみ | 琵琶湖 |

| ええもん | 良いもの |

| えらい | しんどい |

| おーさわな | 大げさな |

| おが | カメムシ |

| おしまいやす | こんばんは |

| おせんどさん | おつかれさまでした |

| おちょばい | ご機嫌取り |

| おっさん | お坊さん |

「か行」滋賀県の方言一覧

| 方言 | 意味 |

| がいっと | 力いっぱい |

| かてる | 凍り付く |

| かなん | 嫌だ |

| かにここ | やっと |

| かんぽ | 漬物 |

| きゃんた | 来られる |

| きりょーよし | 美人 |

| きんまい | 美しい |

| ごもく | ゴミ |

「さ行」滋賀県の方言一覧

| 方言 | 意味 |

| しまく | 雨がひどく降る |

| すこい | ずるいだしかいな |

| せつろしい | 煩わしい |

| せんどする | とても疲れる |

「た行」滋賀県の方言一覧

| 方言 | 意味 |

| だしかいな | いいじゃないですか |

| だんない | かまわない、さしつかえない、心配ない |

| だんないだんない | かまわない、差し支えないよ |

| ちべたい、ちびたい、ちびてぇ | 冷たい |

| ちゅんちゅん | 湯が沸騰した状態 |

| ちょかる | 調子に乗る |

| てんこもり | 山盛り |

| どぼどぼ | びしょびしょ |

「な行」滋賀県の方言一覧

| 方言 | 意味 |

| なぶる | 手で触る |

| なまずけない | だらしない |

| なんぞ | お菓子 |

| ねき | 側、近く |

「は行」滋賀県の方言一覧

| 方言 | 意味 |

| はしかい | すばしこくてずる賢い |

| ほえない | あっけない |

| ほかす | 捨てる |

| ほっこり | うんざり、疲れる、くたびれる |

「ま行」滋賀県の方言一覧

| 方言 | 意味 |

| みざら | すのこ |

| めいぼ | ものもらい |

| ももける | セーターなどが毛羽立つ |

| もんでくる | 帰ってくる |

「や行」滋賀県の方言一覧

| 方言 | 意味 |

| やっとかめー | お久しぶりー |

| よけまい | 余計に |

| よこんちょ | 横 |

| よぞい | うるさい、不快だ |

滋賀県の方言まとめ

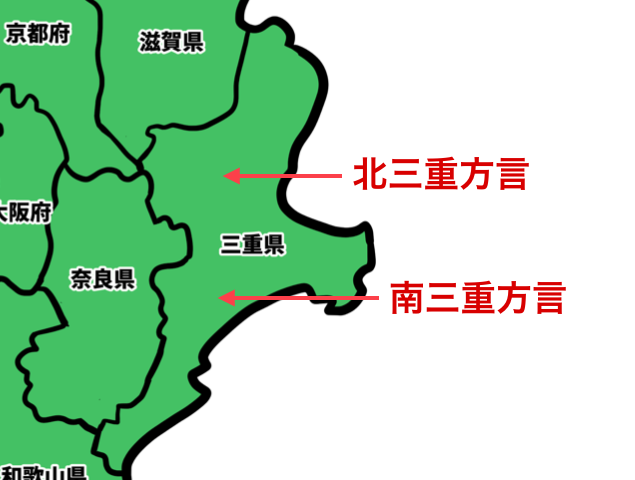

滋賀県の方言は、美しい琵琶湖を中心に、主に4つのエリアごとに異なります。琵琶湖の北側に位置する長浜市などでは、湖北方言が話されます。

一方、湖の西側の高島市周辺では湖西方言が主流です。

湖の東側、近江八幡市や彦根市などの地域では、湖東方言が使われます。そして、湖の南側、例えば大津市や草津市では、湖南方言が話されます。

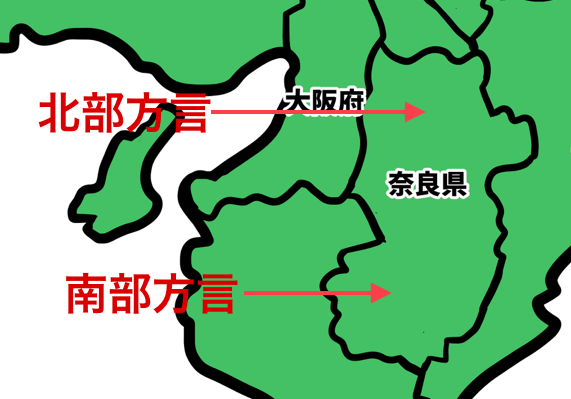

特に湖南地域の甲賀市では、隣接する三重県の方言との共通点が多く、ここでは甲賀方言として区別されることもあります。

また、琵琶湖の南西の地域では、京都府の方言の影響が強く見られます。

しかし、湖東や湖北の地域ほど、京都府から遠くなると、その影響は次第に薄れ、各地域独自の表現が増えています。