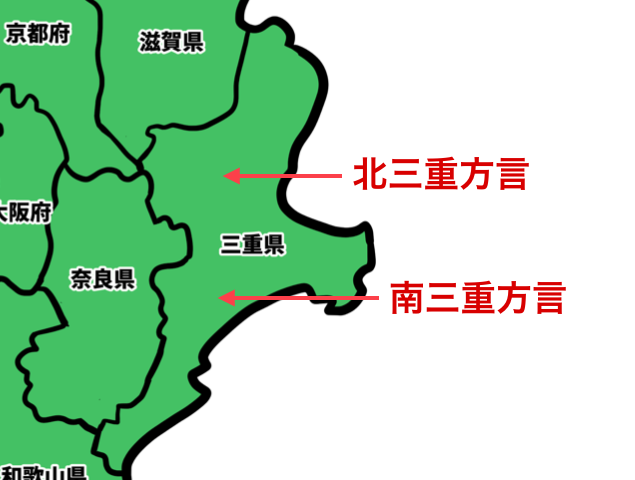

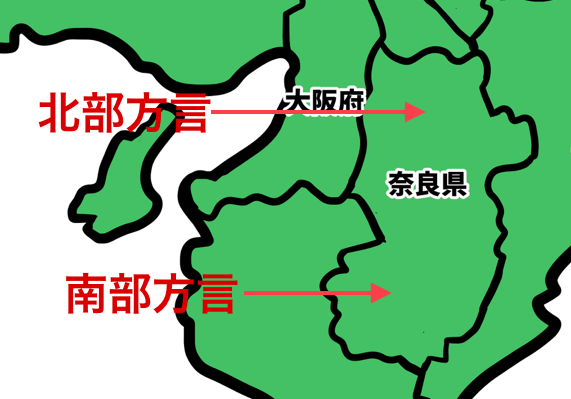

京都府では、かつての国ごとの分類に似た形で、大まかに丹後、丹波、山城の3つに分かれています。

京都弁は通常、京都市内で話される言葉を指しますが、その中でも御所周辺で使われる御所言葉や舞妓さんたちが使う言葉など、少しずつ異なるバリエーションがあります。

京都市は平安時代から文化の中心地として栄えたため、御所方や貴族が用いた上品な言葉遣いが今でも残っており、「京ことば」と呼ばれています。この言葉は、柔らかく女性的なニュアンスが特徴とされています。

山城方言は、京都市で使われてきた言葉で、「京ことば」とも呼ばれます。

例えば、「怒ったらいけないよ」は、「〜え」を使って「怒ったらあかんえ」と言います。

また、「早く起きなさい」は、軽い命令を表す「〜よし」を使って「はよ起きよし」と言います。

京都では、「〜だから」「〜ので」という理由を表す表現として、「〜さかい」が特に使われます。

敬語表現としてよく用いるのは、軽い尊敬を表す「〜はる」です。

特徴的なのは、天気や動物などにもつけることがあり、「雨が、よー降らはりますなー」というようになります。

今回は、そんなやわらかく女性的な言葉が多い、京都府の方言一覧を五十音順にご紹介します。

関西地方の方言をまとめてご覧になりたい方は、「関西地方(近畿地方)の方言一覧」をご覧下さい。

当サイトの逆引き検索は、「全国方言一覧検索」をご覧下さい。

目次

はじめに:京都府の有名な方言といえばコレ!

京都府の方言を一覧でご紹介する前に、まずは京都府の有名な方言をご紹介します。

ようこそ おいでやす

よく いらっしゃいました

おこしやす

いらっしゃいませ

あじない

おいしくない時に「ここのラーメン屋、あじないわ」や「このジュース、あじないわ」などと使います。

おやかまっさんどした

おじゃましました

かいらしなー

かわいいなー

ほれ みとうみ

ほら 見てごらん

あんさん おきばりやす

あなた がんばってください

かどで まっとって

外で 待ってて

いやぁ いけずやわぁ

まぁ いじわるだねぇ

かんにんえ

ごめんね

あ〜、ほっこりした

ああ、つかれた

おーきに

ありがとう

おおきに、はばかりさん

たいへんありがとうございます

おぶう

お茶のことです。「のどが渇いたので、おぶうを一杯」などと使います。

ごっそーさんでした

ごちそうさまでした

かなん

困った時に「明日大雪だったらかなんなー」などと使います。

きさんじ

漢字では「気散じ」と書き、気楽なことです。「きさんじな子やなー」などと使います。

こめをかす

米をとぐことです。「晩ごはんの手伝いで、こめをかす」などと使います。

はんなり

明るくて上品なことです。

監督、きゃはったでー

監督、いらっしゃったよ

もう いきなった(丹後の方言)

もう いらっしゃった

もう いっちゃった(丹波の方言)

もう いらっしゃった

もう いかはった(山城の方言)

もう いらっしゃった

「あ行」京都府の方言一覧

| 方言 | 意味 |

| あかんえ | いけないわ |

| あこ | だめ |

| あったこ | 暖かく |

| あないして | あのように |

| あまえた | 甘えん坊 |

| あんじょー | うまく、上手に |

| いけず | いじわる、いじわるな人 |

| いにしな | 帰りがけ |

| いらち | 落ち着きのない人 |

| うち | 私(女性が使う) |

| えーにょーぼー | いい女、美人 |

| えげつない | ひどい |

| おいでやす | いらっしゃい |

| おいど | おしり |

| おいない | いらっしゃいよ |

| おおきに | ありがとう |

| おきばりやす | がんばりなさいよ、ご苦労さま |

| おたのもうします | お願いします |

| おはようさんどすぅ | おはようございます |

| おばんです | こんばんは |

| おばんざい | お惣菜 |

| おべんちゃら | お愛想 |

| おやかまっさん | お邪魔しました |

「か行」京都府の方言一覧

| 方言 | 意味 |

| かんにん | 許してください |

| かんにんえ | ごめんね、許してね |

| きずい | わがまま |

| きやわるい、きゃーりい | 気持ちが悪い |

| ぎょーさん | 沢山 |

| きよるな | 来るな |

| ごきげんさんどす | ごきげんいかが? |

| ごめんやす | ごめんください |

| これなんぼ | これいくらですか |

「さ行」京都府の方言一覧

| 方言 | 意味 |

| じぶんどき | 食事時 |

| しもた | しまった |

| しんどいねん | 疲れた |

| すこい | ずるい |

「た行」京都府の方言一覧

| 方言 | 意味 |

| だいじおへん | 差し支えない |

| たいそな | 大げさな |

| だわすけ | 怠け者 |

| たんと | 沢山 |

| つべたい | 冷たい |

| でぼちん | おでこ |

| どない | どんな、どのように |

| どんつき | 突き当り |

「な行」京都府の方言一覧

| 方言 | 意味 |

| なんしか | とにかく |

| ぬくい | 温かい |

「は行」京都府の方言一覧

| 方言 | 意味 |

| はばかりさん | おつかれさまでした |

| はんなり | 上品で華やかな様子 |

| ぺちゃこい | 平たい |

| べべた | 最後 |

| べんちゃら | お世辞 |

| ぼちぼち | まあまあ |

| ほっこり | くつろいだ様子 |

| ほな | それじゃあね |

| ほんま | ほんとう |

| ほんまに? | ほんとうに? |

「ま行」京都府の方言一覧

| 方言 | 意味 |

| まったり | やわらかく、こくのある味 |

| 見つからへん | 見つからない |

| 見とくれやす | ご覧下さい |

「や行」京都府の方言一覧

| 方言 | 意味 |

| ややこ | 赤ん坊 |

| よぉいわんわ | 何を言っているの! |

| よばれる | ごちそうになる |

京都府の方言まとめ

京都府の方言、特に山城方言や京ことばは、その歴史的背景から独自の特徴を持っています。かつての丹後国、丹波国、山城国の三地域が一つになった京都府では、それぞれの地域が独自の方言を保持しています。

山城方言、または京ことばでは、特に言葉の終わりに使われる接尾辞が独特です。例えば、命令形では「〜え」が使われ、「したらあかんえ」という形で「してはだめですよ」という意味が表されます。これにより、禁止や命令がやわらかく、丁寧に表現されます。

また、優しい命令では「〜よし」が使われます。例えば、「はよ、しよし」という表現では、「早くしなさい」という意味が表され、こちらもまた柔らかい言い回しを特徴としています。

尊敬の表現では「~はる」が使われ、「いかはる」という形で「行く」の尊敬形が作られます。否定形では「~へん」が使われ、例えば「いかへん」と言えば、「行かない」という意味になります。

これらの特徴を持つ京ことばは、歴史的な背景と共に、地域の文化や人々の性格を反映しています。やわらかく、丁寧な表現は、京都の伝統的な美意識や礼儀を表しているとも言えるでしょう。