関西地方(近畿地方)の方言一覧!7府県の方言まとめ

「近畿方言」は、主に近畿地方で使われる言葉であり、「関西弁」とも呼ばれます。その特徴は、東京式とは異なる京阪式アクセントであり、例えば「橋」という単語の発音でも東京式とは異なります。東京式では「し」を高く発音しますが、京...

関西地方の方言

関西地方の方言「近畿方言」は、主に近畿地方で使われる言葉であり、「関西弁」とも呼ばれます。その特徴は、東京式とは異なる京阪式アクセントであり、例えば「橋」という単語の発音でも東京式とは異なります。東京式では「し」を高く発音しますが、京...

関西地方の方言

関西地方の方言大阪弁は、漫才師やバラエティ番組などでよく聞かれる大阪独特の言葉です。 大阪府の言葉は、かつての国の分割と同じように、北部の摂津方言、内陸部の河内方言、南部の和泉方言の3つに分かれますが、現在ではほとんど差がありません。...

関西地方の方言

関西地方の方言和歌山県は、紀伊半島に位置し、大阪との間には和泉山脈があり、古くから交通の難所でした。このため、和歌山県では独自の言葉が多く生まれ、和歌山弁は他地域の方言とは異なる特色を持っています。 和歌山県には、紀北方言、紀中方言、...

関西地方の方言

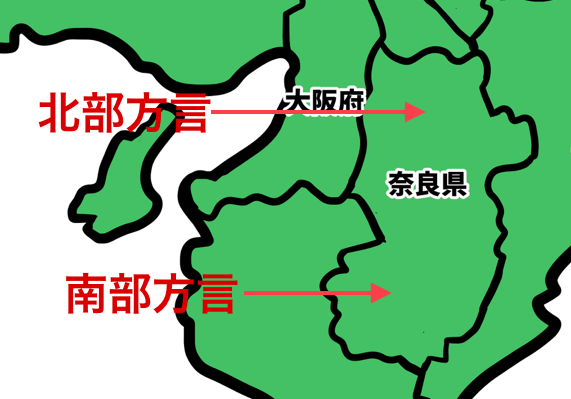

関西地方の方言奈良県では、かつて平城京などの都が置かれており、「大和ことば」と呼ばれる方言が使用されています。この方言は、奈良県の旧国名である「大和国」に由来しています。その歴史は古く、言われているように「大和ことばにさんうつな(奈良...

関西地方の方言

関西地方の方言兵庫県は、海上交通による交流が盛んであったため、大阪や和歌山、徳島などの方言の影響を受けていると考えられます。特に、淡路島では多くの古語が方言の中に残されているのも特徴です。 また、兵庫県の方言には、但馬方言とその他の地...

関西地方の方言

関西地方の方言京都府では、かつての国ごとの分類に似た形で、大まかに丹後、丹波、山城の3つに分かれています。 京都弁は通常、京都市内で話される言葉を指しますが、その中でも御所周辺で使われる御所言葉や舞妓さんたちが使う言葉など、少しずつ異...

関西地方の方言

関西地方の方言滋賀県の言葉は、大きく京都の影響を受けています。滋賀県の方言は、琵琶湖を中心にして湖北方言、湖東方言、湖西方言、湖南方言の4つに分かれます。琵琶湖南西部の湖南地方では京都の影響が強く、湖東、湖西と北の湖北地方に行くほどそ...

関西地方の方言

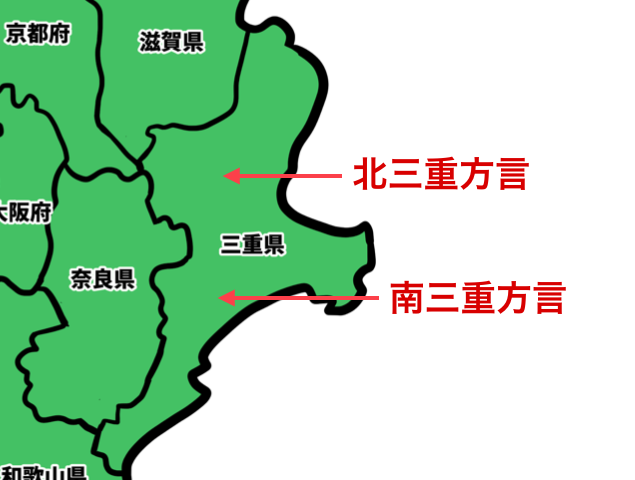

関西地方の方言三重県は、多くの参拝者でにぎわう伊勢神宮が有名な場所です。日本人にとっては、心の故郷のような場所であり、三重県の方言にも文末に「なー」をつける伊勢のナことばをはじめ、独特の言葉遣いがあり、古くからの言い回しや習慣が残って...